どうしてスウェーデンなの?

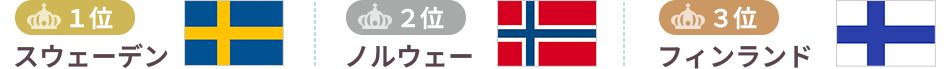

みなさんは「子育てしやすい国ランキング」をご存じですか?

それはアメリカの調査機関が世界87か国の1万7,000人に子育てについてのアンケートを行ったレポートをまとめたランキングです(※1)。2023年の調査では、

...と、北欧の国々が上位を独占しています(ちなみに日本は20位の結果となりました)。

北欧の国々は福祉大国として有名ですが、それは「子育てのしやすさ」にも影響しているようです。

実際にスウェーデンに行ってきて、現地の子育ての様子や環境を取材することができましたので、その様子を紹介しながら「どうしてスウェーデンなの?」をひも解いていこうと思います。

- ※1 出典:US NEWS「Best Countries for Rasing Kids」子育てしやすい国ランキング23年

子育てしやすい国No.1のスウェーデン。

その理由ってなんだろう?

スウェーデンでは1974年に世界で初めて男性も取得できる育児休暇制度を導入しました。

でも長い間、男性の取得率は上がらなかったそう。

そこでスウェーデン政府は、夫婦で取得できる育休期間の中にママ・パパそれぞれに割り当て期間を設けることにしました(※2)。

その結果、男性の育児休暇取得率は急上昇。

ママ・パパそれぞれに育休割り当て期間があり、「ママだけの子育て期間」「パパだけの子育て期間」があるので、ママだけの子育てからみんなで子育てが当たり前の環境になりました。

つまり、「頑張りすぎない子育て」が一般的になったのです。

- ※2 ママ・パパ・クオータ制度と呼ばれる制度で、子どもが8歳になるまでに両親合わせて480日間の育休を取れるが、そのうちの90日間はパパに割り当てることが制度化されている(ママも同数の割り当て)。

現地にお住まいのご家庭を

訪問しました

-

スウェーデン取材にあたりコーディネーターをつとめてくださったのは、日本からスウェーデンに移住して15年、翻訳家・エッセイストとして活躍されている久山葉子さん。

首都であるストックホルムから列車で3時間半ほどの地方都市スンツヴァルにお住まいです。ご自宅にお邪魔して、スウェーデンの子育て事情をお聞きしました。

久山 葉子(くやま ようこ)さん

2010年に家族(夫・長女)とともにスウェーデンに移住。

スウェーデン書籍の翻訳を多数手掛ける翻訳家で、エッセイストとしても活躍中。

ラジオや雑誌でスウェーデン情報を発信もされています。

久山さん一家が日本からスウェーデンに移住したのは、娘さんが1歳のとき。

日本にいたときは仕事の環境のせいもあってなかなか育児に参加できなかったご主人も、スウェーデン移住後は国の制度を活用して、積極的に参加できるようになったそうです。

「家事も育児もひと通りのことはできるようになりましたし、まわりの家族を見てもそれが当たり前なので、いまではそれが自然だな、と思うようになりました」と話すご主人に、「私よりも上手いですよ」と返す久山さん。

できることをフォローしあいながら、まさに「頑張りすぎない子育て」を実践されています。

久山さんご一家(写真右から久山さん、娘さん、ご主人)。

シンプルでびっくり!

スウェーデンの離乳食

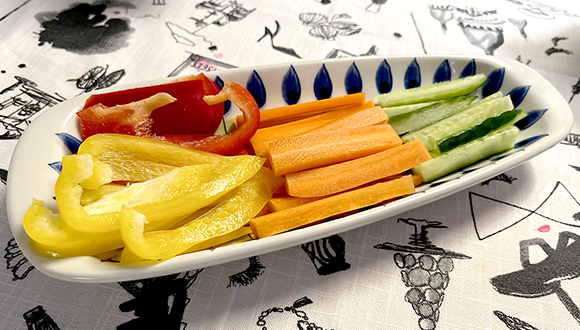

スウェーデンの離乳食として一般的なものとして挙げていただいたのは、ゆで野菜やカットしただけの野菜。塩こしょうなど味付けなしの本当にシンプルなレシピです。

久山さんが作ってくださった野菜とバナナのピューレ。

有機農地面積の国内シェアがEUで3位のスウェーデン(※3)では、オーガニックの野菜が手軽に手に入ることもあって、スティック野菜が子どものおやつとして登場することも普通にあるそうで、実際に試食させていただいたところ日本の野菜よりも味が濃く感じられました。

それもそのはず。煮物や調理での使用がメインの日本の野菜とは異なり、生食用に品種改良されたものが多いとのこと。子どものおやつとしても納得のおいしさです。

ホームパーティでも人気だというスティック野菜。

実際にスーパーマーケットに足を運ぶと、オーガニックの食材が多く並んでいました。

特に最近のスウェーデンでは地産地消に力を入れていて「身近で安全なものを簡単に」が当たり前のように普段の生活に浸透しています。

食品についてはさまざまな認証マークがあり、食の安全性への関心の高さもうかがえます。

- ※3 EUROSTAT「Agriculture: EU organic area up 34% since 2012」より

スウェーデンの保育園はどんな感じ?

取材してきました!

次に訪れたのは、現地の保育園。園長先生にお話をうかがいました。

こちらの保育園はグリーンフラッグ認証の「エコスクール」と呼ばれる場所で、ソーシャル・オーガニック・エコノミックの3つを主体に持続可能性の推進をコンセプトに運営されています。

自然との共生を大切にしながら、より健康的な生活をはぐくむことに力を入れているそうです。

保育園での食事について聞くと、こだわりは「近くで採れた食材を使用する」「オーガニック食材を使用する」「添加物はなるべくつかわない(※4)」の3つ。

そして「なによりも子どもたちにとって良い食材を使うことを心がけています」と話す園長先生。

トップバリュ「fun fun smile」のコンセプトとも近いですね、とお話ししたところ「それなら(スウェーデンの)スーパーに今すぐでも並べられますよ」とのお言葉をいただけました。

こちらの保育園では食品ロスにも力を入れていて「仕入れる食材は使い切るようにしています。そのため、(土日の休園日前の)金曜日は余った野菜を使ったメニューが多めです」とのことでした。

食堂を見学させていただくと、給食はなんとビュッフェ方式。

調理スタッフの方に「好き嫌いが出てしまうのでは?」と聞いたところ「基本的には、いちど全部のメニューをお皿にのせて、本人にひと口は食べてもらう、という方針です」とのお答えでした。

野菜たっぷりの料理はまるでオーガニックカフェのよう。

大人も満足できる内容でした。

集団で食べるので「みんなが食べているものは自分も試してみたい」と、積極的に手を伸ばす子も多いそうですが、それでも食べ残してしまった食事は子供たち自身の手でコンポストへ。

それらの食べ残しは園で育てている野菜の肥料として使われ、育った野菜は子供たちと一緒に収穫して給食のメニューとして並びます。

このような「食べ物の循環が、子どもたちにとって当たり前のこととして浸透するような環境を整えています」と話されていたのが印象的でした。

また日本から持参した「fun fun smile」シリーズのレトルト食品やお菓子などを、園長先生や給食を作るコックさんたちにご試食いただいたところ、とても好評をいただきお褒めの言葉をいただけました。

- ※4 自治体のポリシーにより砂糖不使用

笑顔いっぱい♪

試食会 in スウェーデン

久山さんのご紹介で、離乳食期のお子さまのいるご家族に「fun fun smile」を味わっていただく試食会を開催しました。試食会に参加くださったのは、3組のご家族。

地産地消を推奨するスウェーデンでは馴染みのない和風の食材を使用した商品もあり「お口に合うかな?」という不安もどこ吹く風。パクパクと口に運ぶ子どもたちの姿に取材していた私たちも思わず微笑みがこぼれました。

和気あいあいと笑顔のあふれる試食会となり、ご協力いただいたご家族のみなさん、久山さんに感謝です。

「子育て先進国スウェーデン」へ

いってみて感じたことは?

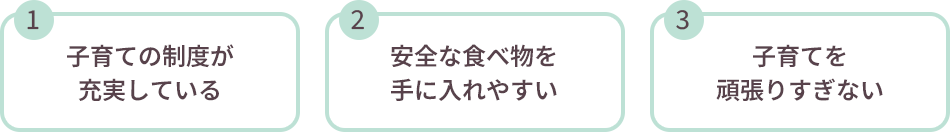

スウェーデンが「どうして子育てしやすい国No.1なのか?」は、

の3つが大きく影響しているようです。

その全てを日本で実践するのは難しいことかもしれません。

でも「②安全な食べ物を手に入れやすい」や「③子育てを頑張りすぎない」ついては「トップバリュがお助けしたい!」と考えています。

トップバリュでは2024年にベビーフード「fun fun smile」シリーズの発売を開始しました。

コンセプトは「もっと楽しく、もっと笑顔に 安全安心なごはんとおやつ」です。

「fun fun smile」は食に対して「安全安心」という面では厳しい安全基準を設けている欧州を参考のひとつとして商品開発をしています。

大変なイメージのある育児において「子育てのしやすさ」をお助けできる商品となるように「もっと楽しく、もっと笑顔に」という思いを込めました。

目指すのは、“子育て先進国スウェーデン”。

トップバリュでは「fun fun smile」を通じて日本でも「頑張りすぎない子育て」をあと押しし、家族の「smile」をもっと増やしたい!と思っています。

これからもぜひ「fun fun smile」シリーズにご期待ください。